今日中国,如您所愿,承接汝志,未来可期。回首近代以来中华民族波澜壮阔的革命历史,无数仁人志士为救亡图存,进行了可歌可泣、不屈不挠的探索与奋斗。

为学习先辈们的重要精神品质,计算机学院开设“党史周坛”党史人物与战役故事专栏,通过深度回顾重要党史人物的光辉事迹,生动讲述那些震撼人心的革命战役、感人肺腑的军民故事,激发广大青年以“功成不必在我,功成必定有我”的信念,主动投身到全面建设社会主义现代化国家新征程中去,用无私书写无悔的青春,用奉献谱写生命的乐章。

历史背景:

淮海战役的历史序幕

1948年秋,解放战争进入战略决战阶段。随着辽沈战役的胜利结束,东北全境解放,国共双方力量对比发生根本性转变。国民党政权因政治腐败、经济崩溃和民心尽失,军事上节节败退。为挽救颓势,蒋介石在徐州集结刘峙、杜聿明等部约80万重兵,试图依托陇海、津浦铁路枢纽形成"一点两线"(徐州为中心,沿陇海、津浦铁路展开)的防御体系,控制中原战略要地。

与此同时,中国共产党领导的华东野战军和中原野战军已在山东、河南等地取得一系列胜利,兵力、装备和士气均占优势。毛泽东和中央军委审时度势,提出“敢于决战、敢于胜利”的战略方针,决定以徐州为中心,集中两大野战军主力,发动一场大规模歼灭战,彻底粉碎国民党的中原防御体系。淮海战役的筹划,不仅着眼于军事胜利,更旨在加速国民党政权的崩溃,为解放全中国奠定基础。

战役过程:

淮海战役三大围歼战

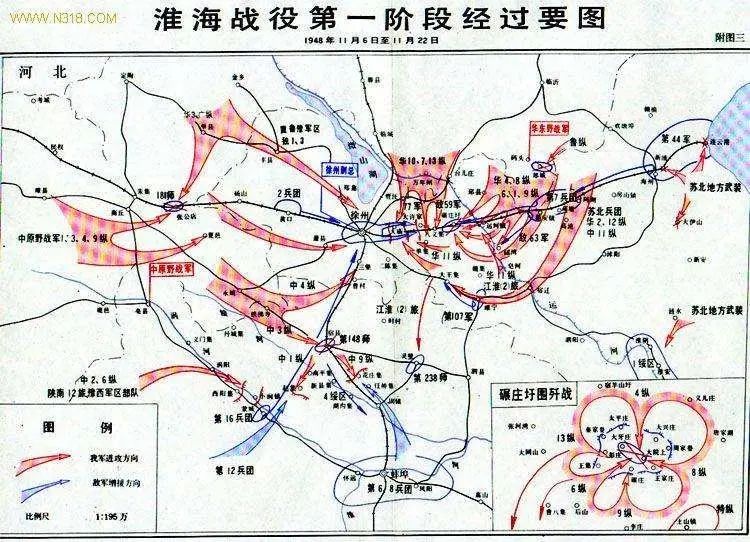

第一阶段:歼灭黄百韬兵团

1948年11月6日,华东野战军发起淮海战役,迅速包围黄百韬第7兵团于碾庄地区。经过激烈战斗,11月22日全歼黄百韬兵团,击毙兵团司令黄百韬。

与此同时,中原野战军攻占宿县,切断徐州与蚌埠之间的联系,孤立徐州守军。

第二阶段:围歼黄维兵团

11月23日,黄维第12兵团向南坪集进攻,中原野战军主动后撤,诱敌深入。11月25日,中原野战军以7个纵队将黄维兵团合围于双堆集地区。

12月15日,黄维兵团被全歼,兵团司令黄维被俘。这一阶段的胜利为战役的最终胜利奠定了基础。

第三阶段:歼灭杜聿明集团

12月4日,华东野战军将杜聿明集团包围于陈官庄、青龙集地区。杜聿明集团试图突围,但未能成功。

1949年1月6日,华东野战军发起总攻,至1月10日全歼杜聿明集团,生俘杜聿明,击毙邱清泉,李弥逃脱。至此,淮海战役胜利结束。

战役英雄:

“十人桥”与战地玫瑰

淮海战役中的“十人桥”

在淮海战役的碾庄圩战斗中,解放军华野9纵27师79团追击国民党黄百韬兵团时,被一条10米宽的河流拦住去路。为争取时间,2连1排3班的班长马选云带领战士彭启榜、宋协国、杨玉艾、潘福全、杨学志、孙克潘、孙学赞、李月松、张志成等10人,跳入刺骨的河水中,用肩膀扛起两架木梯,搭成一座“人肉浮桥”。

战士们咬牙坚持,任凭子弹在耳边呼啸,肩膀被木梯磨得血肉模糊,却无一人退缩。他们高喊:“解放军不怕死,保证部队过河!”一个小时后,全团官兵从这座“十人桥”上冲过河流,成功截断敌军退路。战后,10名勇士全部荣立集体特等功,他们的壮举成为淮海战役中“血肉铸胜利”的象征。

卫生员李兰丁的“战地生命线”

华东野战军女卫生员李兰丁在战役中带领医疗队穿梭火线,三天三夜未合眼。一次,她为抢救一名腹部中弹的战士,在敌机轰炸时扑在伤员身上,自己却被弹片击中后背。鲜血浸透军装,她却坚持完成手术,并说:“战士能多活一个,胜利就多一分希望!”

她发明用门板当担架、用树枝固定骨折伤肢的土办法,在缺医少药的情况下救活200多名重伤员。战役结束后,她被授予“华东一级人民英雄”称号,其事迹被写入军史,被誉为“永不凋谢的战地玫瑰”。

重大意义:

解放战争的历史丰碑

淮海战役是解放战争中具有决定意义的三大战役之一,其重大意义及影响体现在以下三方面:

军事层面:解放军以60万兵力对阵国民党80万大军,通过灵活战略战术全歼敌军55.5万余人,创造了以少胜多的战争奇迹。战役彻底摧毁了国民党在长江以北的主力部队,使南京政府陷入军事崩溃边缘,为后续渡江战役及全国解放扫清障碍。

政治格局:战役胜利标志着国民党统治根基的瓦解,直接威胁其统治中心南京,加速了蒋家王朝的覆灭。同时极大增强了人民军队的革命信心,展示了中共领导的革命力量不可阻挡的态势。

历史进程:作为解放战争的战略转折点,淮海战役与辽沈、平津战役共同奠定了新中国成立的军事基础。其“集中优势兵力各个击破”、“军事打击与政治瓦解结合”等战术,成为现代战争史上的经典范例,深刻影响了中国革命进程。正如陈毅所言:“淮海战役的胜利,是人民群众用小车推出来的”,体现了人民战争的伟大力量。