今日中国,如您所愿,承接汝志,未来可期。回首近代以来中华民族波澜壮阔的革命历史,无数仁人志士为救亡图存,进行了可歌可泣、不屈不挠的探索与奋斗。

为学习先辈们的重要精神品质,计算机学院开设“党史周坛”党史人物与战役故事专栏,通过深度回顾重要党史人物的光辉事迹,生动讲述那些震撼人心的革命战役、感人肺腑的军民故事,激发广大青年以“功成不必在我,功成必定有我”的信念,主动投身到全面建设社会主义现代化国家新征程中去,用无私书写无悔的青春,用奉献谱写生命的乐章。

历史背景:抗战相持阶段的困局

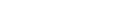

1940年,正值抗日战争的相持阶段。当时,国际局势对中国的抗战极为不利,欧洲战场形势严峻,欧洲大部分地区逐渐落入纳粹德国之手,这刺激了日本加快灭亡中国的步伐。在国内,抗战进入相持阶段后,国民党内部出现了严重的妥协投降危机。同时,日军在华北地区推行“囚笼政策”,通过铁路、公路和碉堡来围困抗日根据地,使得八路军的物资供应和人员调动变得极为困难。在这样的背景下,八路军总部决定向华北日军占领的交通线和据点发动大规模进攻战役,以打破日军的封锁,减轻正面战场的压力,振奋全国的抗战信心。

战役过程:从交通破击到反击“扫荡”

第一阶段:摧毁正太路

第一阶段(1940年8月20日至1940年9月10日)第一阶段为时20天,中心任务是破坏日军交通,重点摧毁正太路。前10天,晋察冀军区、第129师主要是破击正太路;后10天,日军反扑,八路军撤出正太路,晋察冀军区转而出击正太路以北孟县地区,第129师打击前出“扫荡”的日军,第120师在晋西北配合作战。

第二阶段:扩大战果

第二阶段(1940年9月22日至1940年10月上旬)中央1940年9月10日指示:“根据中央七七宣言与七七决定,我八路军新四军全部力量,在目前加强团结时期,应集中其主要注意力于打击日军,应仿照华北百团战役先例,在山东及华中组织一次至几次有计划的大规模的对敌进攻行动,在华北则应扩大百团战役行动到那些尚未遭受打击的日军方面去,用缩小敌占区,扩大根据地,打通封锁线,提高战斗力”,“击敌和友是目前军事行动的总方针。”第二阶段作战目的是扩大战果;作战基本方针是继续破坏日军交通,摧毁深入根据地的某些据点。

第三阶段:反击“扫荡”

第三阶段(1940年10月6日至1941年1月24日)日军在华北的广大地区连续遭到八路军两次大规模攻势的打击,为防止局势继续恶化,尽快稳住占领区,遂调集重兵,从10月6日起,先后对华北各抗日根据地进行报复“扫荡”,企图趁八路军连续作战来不及休整之机,打击八路军主力,毁灭抗日根据地。1940年10月19日,八路军总部下达了反“扫荡”作战计划,据此各地区军民展开了反“扫荡”作战。主要针对日军各路相继开始对晋西北地区进行全面“扫荡”进行的反“扫荡”,主要以部分兵力配合地方部队和游击队,开展广泛的游击战,袭扰、钳制进攻之敌,破袭敌之交通运输,掩护群众转移。主力部队避开敌之锋芒,转到外线,寻机袭击日军。

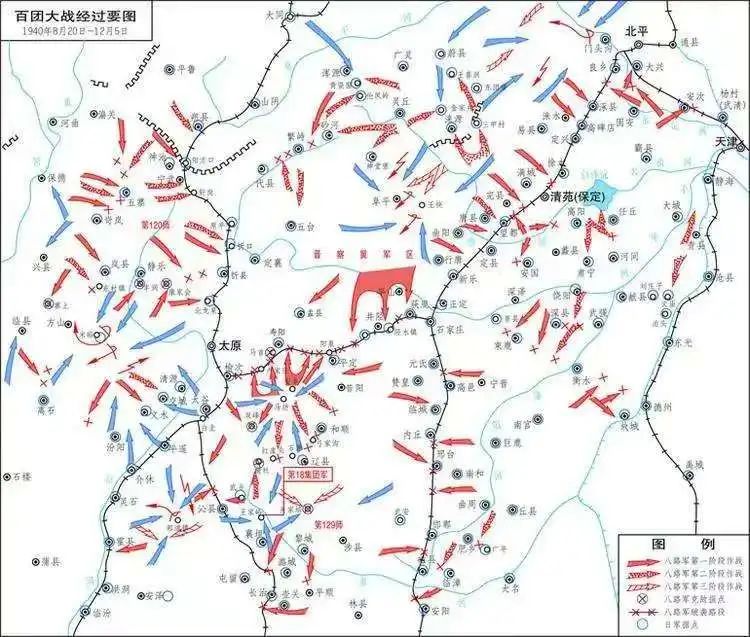

起义英烈:浩气长存的三杰魂

在百团大战期间,彭德怀同志亲临前线指挥,这种身先士卒的精神极大地鼓舞了参战部队的士气。他在战场上能够及时了解战况,根据实际情况灵活调整作战部署,保证了战役的顺利进行。例如在关家垴战斗中,彭德怀同志直接在阵地指挥,下达了打不下关家垴就撤销部队番号的死命令,展现出了坚定的作战决心和卓越的指挥才能,最终成功消灭了日军冈崎谦受大队,尽管我方也付出了较大代价,但有力地打击了日军的嚣张气焰。

彭德怀同志凭借其在八路军中的威望和影响力,有效地凝聚了各方力量,使参战的各军区、各部队能够紧密配合、协同作战。在他的统一指挥下,晋察冀军区、第129师、第120师等八路军主力部队以及地方武装和民兵等,形成了一个有机的作战整体,充分发挥了各自的优势,实现了兵力、火力等作战要素的优化组合,最大限度地发挥了人民战争的威力。

重大意义:破“囚笼”,振士气

百团大战是抗战时期中国工农红军主动出击日军的一次最大规模的战役,它打出了敌后抗日军民的声威,振奋了全国人民争取抗战胜利的信心,在战略上有力地支持了国民党正面战场。百团大战的胜利,沉重打击了日寇的嚣张气焰,鼓舞了中国人民的抗战斗志,在我国抗日战争史上写下了光辉的一页,在国际上也产生了巨大的影响。

百团大战是在中国抗战处于困难、妥协投降空气甚浓的时候取得重大胜利的,具有重大的军事和政治意义。它钳制了大批在华日军,1941年初日军又将第17、第33师由华中调往华北,从而进一步减轻了华中正面战场的压力;极大地鼓舞了民心士气,百团大战的捷报传开之后,举国上下一片欢腾,报社电台相继发表社论、社评,各地纷纷举行祝捷会、庆功会,群情振奋,增强了战胜困难的勇气,遏制了妥协投降的暗流,增强了全国军民抗战到底的信心;提高了共产党、八路军的声威,揭破了八路军“游而不击”等谎言,表明了中国共产党及其领导的军队,是抗日的中流砥柱,是争取抗战胜利的希望所在。