今日中国,如您所愿,承接汝志,未来可期。回首近代以来中华民族波澜壮阔的革命历史,无数仁人志士为救亡图存,进行了可歌可泣、不屈不挠的探索与奋斗。

为学习先辈们的重要精神品质,计算机学院开设“党史周坛”党史人物专栏,通过对重要党史人物事迹及精神的回顾,激发广大青年以“功成不必在我,功成必定有我”的信念,主动投身到全面建设社会主义现代化国家新征程中去,用无私书写无悔的青春,用奉献谱写生命的乐章。

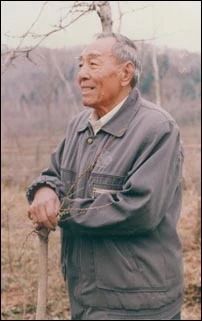

马永顺(1914年12月-2000年2月10日),男,汉族,1948年参加工作,1951年加入中国共产党,小学学历,天津宝坻人,先后任铁力林业局依吉密林场主任、铁力林业局副主任,是中共十大、十一大代表,第二、三届全国人大代表,新中国第一代伐木工人。

1933年,马永顺背井离乡“闯关东”,来到当时被称为“绿色监狱”的东北林区谋生;1948年东北解放后,马永顺来到黑龙江省铁力林业局,成为红旗下第一代林业工人;1937年进东北林区当伐木工人;1982年退休后到1999年底,坚持17年造林不止,其间率领全家人,祖孙三代参与到植树造林的行动中,植树5万多棵;2000年2月10日,马永顺因心脏病突发在黑龙江省铁力市去世。

2009年新中国成立60周年时,经中央批准,马永顺被评选为“100位新中国成立以来感动中国人物” 。同年,又被中华全国总工会授予“时代领跑者——中华人民共和国成立60年最具影响的劳动模范”荣誉称号。

马永顺于1914年12月8日出生于河北省宝坻县(现属天津市宝坻区)沟头庄的一个穷苦农家,早年生活艰辛,曾给地主放猪维持生计。

1933年,为了寻找更好的生活出路,马永顺背井离乡“闯关东”,来到当时被称为“绿色监狱”的东北林区谋生,不料被日本人抓走当了劳工,经历了一段艰难岁月。

1948年东北解放后,马永顺来到黑龙江省铁力林业局,成为新中国第一代林业工人,从此开始了他的林业生涯。

在工作中,马永顺以惊人的毅力和高超的技能,成为林业战线的楷模。他创造了全国手工伐木产量之最,一个人完成六个人的工作量,一个冬天采伐木材1200立方米。他总结出的“安全伐木法”和“四季锉锯法”在全国林业战线得到推广,极大地提高了生产效率。

马永顺因其卓越贡献,先后多次受到毛泽东、周恩来等老一辈革命家的接见,并荣获多项荣誉称号,包括全国劳动模范、全国绿化标兵、联合国“全球环保五百佳”等。

1982年退休后,马永顺没有停下脚步,他坚持造林不止,用实际行动践行“生命不息,造林不止”的誓言。从1982年到1999年底,他坚持17年造林,植树5万多棵,为国家的生态环境建设做出了巨大贡献。

马永顺不仅自己植树造林,还带领全家人一起参与。1991年春节,他召开家庭会议,决定每年“五一”期间全家老少三代组成“马家军”上山造林。这一行动不仅增强了家庭成员的环保意识,也带动了周边群众积极参与植树造林活动。

1995年,在市政府和铁力林业局的支持下,马永顺在山上建立了固定的“马永顺林”育林基地。这一基地的建立不仅是对他个人植树造林成果的肯定,也是对他精神的一种传承和发扬。

2000年2月10日,马永顺因心脏病突发在黑龙江省铁力市去世,享年86岁。他的骨灰被安葬在“马永顺林”内,长眠于大山之中,成为小兴安岭永远的“护林员”。

主要贡献

1.林业生产革新:作为新中国第一代林业工人,马永顺在林业生产中不断创新,总结出“安全伐木法”和“四季锉锯法”,极大地提高了生产效率,成为全国林业战线的楷模。他的这些创新不仅提升了木材产量,还保障了工人的安全,对当时的林业生产产生了深远的影响。

2.植树造林:退休后,马永顺没有停下脚步,他坚持造林不止,用实际行动践行“生命不息,造林不止”的誓言。从1982年到1999年底,他坚持17年造林,植树5万多棵,为国家的生态环境建设做出了巨大贡献。他的这一行为不仅改善了当地的生态环境,还带动了周边群众积极参与植树造林活动,形成了良好的社会风气。

3.精神激励:马永顺的事迹和精神成为了激励后人投身林业建设事业的宝贵精神财富。他的勤劳、坚韧、创新和无私奉献的精神,深深感染了无数人,成为他们前行的动力和榜样。

主要影响

1.推动林业发展:马永顺的贡献不仅在于他个人的努力和成就,更在于他推动了整个林业的发展。他的创新方法和高效生产方式为后来的林业生产提供了宝贵的经验和借鉴,促进了林业生产的现代化和科学化。

2.提升环保意识:马永顺植树造林的行为不仅改善了生态环境,更重要的是提升了人们的环保意识。他让人们意识到,保护环境、植树造林是每个人的责任和义务,只有大家共同努力,才能建设更加美好的家园。

3.传承和发扬:马永顺的精神被后人广泛传承和发扬。他的事迹被编入教材、拍成电影、制作成纪录片等多种形式进行宣传和推广,让更多的人了解他的故事和精神。同时,“马永顺精神”也被赋予了新的时代内涵和生命力,继续激励着广大干部职工群众积极投身林区绿色化转型发展中。