马克思主义学院讲师,教研室主任,中共党员,毕业于华南师范大学,硕士学历。先后获得以广东省第五届高校(本科)青年教师教学大赛二等奖、广东省第二届高校教师教学创新大赛三等奖为代表的省市级奖项10项,校级教学获奖15项;获得以广东省民办教育“优秀教师”“教书育人先进个人”“首届青年教学标兵”“优秀指导老师”为代表的荣誉称号11项;以排名第三参与国家社科基金高校思政课研究专项和教育部高校思想政治理论课教师研究专项各1项,参与省级课题多项,主持省市级课题2项、校级课题5项,发表论文17篇;作为教研室主任及排名第三建设的《思想道德与法治》成功入选2021年度广东省线上线下混合式一流本科课程;撰写的《思想道德与法治》“M-P-G与ROM-SIW双模式领衔打造信息技术赋能的现代思政课堂”获广东省高等学校教学管理学会2023年度教育教学优秀案例。

择一事 终一生

周菊菊老师曾是一名留守儿童,年幼时期主要和外公外婆一起生活。她的外公是一名中学教师,由于环境的耳濡目染,潜移默化间在她心里播下了“为人师”的火种。

2014年8月,周菊菊老师从华南师范大学研究生毕业后,带着从教的稚嫩踏进广科校园,成为了一名思政课教师。那时的她未曾想过,迎接她的是一个全新的自己,她还邂逅了人生的另一半。

逢赛必参加 实践显成效

作为一名“青椒”,初登讲台,面对上百位和自己年龄相仿的学生,周菊菊老师时常会感到不自信。“这个过程唯有脚踏实地、勤学苦练,别无其他任何捷径可走。”她坦率地说道。于是,她便把目光转向教学参赛,希望通过以赛促教、以赛促改,不断提升自己的教学能力。她开始督促自己“逢赛必参加”,无论大小比赛,都能看见她的身影。同一个赛事逐年反复参加,从一开始拿不到奖项,到只能拿到优秀奖,再到走出校门,获得省市级奖项。从入职到现在,周菊菊共获得各级各类教学奖项近30项,其中省市级获奖12项,平均每年获奖3项。谈话席间,周菊菊老师还提到自己前两天刚刚完成2023第五届全国高校混合式教学设计创新大赛国赛复赛资料的提交。

在坚持以赛促教之外,周菊菊老师还坚持养成了一些有助于课堂教学的小习惯。例如每天晨起听新闻联播,定期收看思想政论类节目——《这就是中国》,坚持把每天听到、看到的以及最新的时政类、案例类素材,及时更新融入到相关的课件中,以此实现教学内容的与时俱进,不断来提升自身教学的深度与广度。除了备课外,她同时还会“备学生”,通过和学生的日常交往以及他们微信朋友圈来实现增加对授课对象学生的了解,走近学生,读懂学生。

保持热爱 始终如一

在周菊菊老师的心目中,教师是一个特别神圣的职业。她认为,好的老师对人的影响是一辈子的。在课堂上,要以真材实料的教学内容和精心的教学设计认真对待学生;在课后,要做到知行合一,坦诚、热心、耐心地回应每一个主动寻求帮助的学生,换位思考,和盘托出、全力以赴地帮助他们答疑解惑。“师生间的相处,教师的品行、修养、对学生真心的关爱,学生感受是最真实的,想要学生成为什么样的人,教师自己首先必须成为这样的人。”周菊菊老师始终这样要求自己。正是这样的相处方式,拉近了师生间的关系,学生们也亲切地称呼周菊菊老师为“菊姐”。

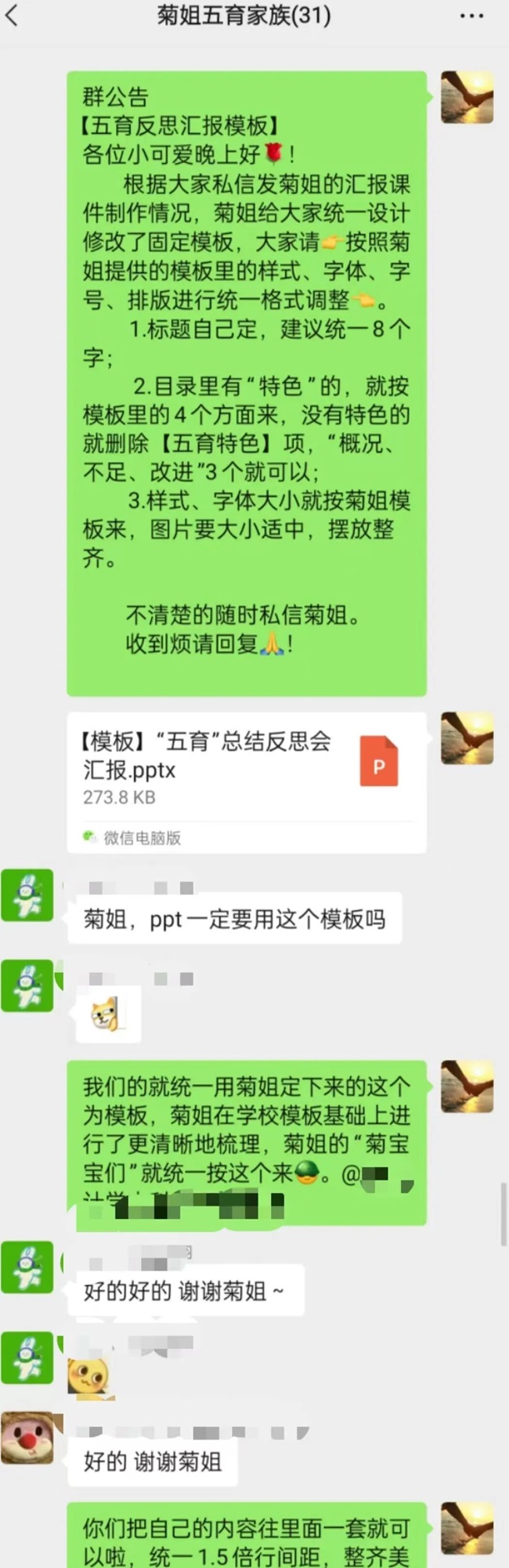

作为一名五育导师,周菊菊老师在如何促进学生全面发展方面同样用心。她组建了“菊姐五育家族”微信交流群,并通过自制五育学情统计表、线下见面会等方式,与她的30余名五育学生建立密切联系。她会以亲身成长经历循循善诱学生去实现自己的人生价值,告诉他们面对迷茫与困惑时,只要保留一颗积极探索的心,终有一天能找到属于自己的人生方向。

互相扶持 车里、稻田里授课

周菊菊老师与王俊老师,他们是相濡以沫的夫妻,更是志同道合的工作伙伴。新冠疫情爆发时,周菊菊老师和她的爱人王俊老师身处于湖北重灾区孝感市的偏远农村老家里。当时正值开学季,面对“开学不返校、停课不停学”的要求,他们蜗居在房间,共同克服没网络、信号差、电脑碎屏、声卡故障等条件上的种种困难,努力上好每一堂课。

家里环境嘈杂,车里、稻田里就成了授课最好的去处。日常上课时,王俊老师在屋后的稻田里,她在狭小的车内空间里,支起小桌便开始一天的课程。晚上车里就是夫妻俩共同备课、一起加班的唯一选择;稻田光线刺眼,王俊老师就用外套挡上;车外暴风雨,他们就用塑料纸、扫帚、木材等压住,以免雨水从车窗缝隙里流到车内插座上;电脑没有声音,就多个教学平台排列组合,录屏同屏,手机、电脑齐上阵。如今再次回忆起来,周菊菊老师莞尔一笑道:“好在我们熬过来了,以我们自己都不敢相信的勇气挺过来,也是挺佩服自己的。”

(王俊老师在田间授课)

菊姐时刻

正是因为怀着对教师职业的热爱与敬畏,将近十年的拼搏,周菊菊老师从最初一位不敢看学生的青年教师成长为到现在的教书育人楷模。十年如一日,她一直坚持着教师的初心,深耕不辍,步履不停。“菊姐”寄语同学们,要好好生活,好好学习,感受成长,不悔四年!

关注官方微信

关注官方微信

关注官方微博

关注官方微博