本网讯(党委办公室)聚焦生态环境保护与可持续发展,瞄准新能源领域的“新质生产力”,我校机电工程学院的“攀登者”团队受到“静电屏蔽效应”的启发,给锌电极穿上一层“保护衣”,大大增强锌离子电池的循环性能。不仅取得SCI论文发表等多项科研成果,也利于推动“极致安全”的水系锌离子电池走向工业化的脚步。

“攀登者”团队,成立于2022年,现有姜炳春、张彤、袭建军3位指导老师,学生三十余名,是学校第一批教科创团队项目之一,依托于“东莞市表面处理技术与功能材料制备重点实验室”及“东莞市电化学储能器件工程技术研究中心”,团队有新能源电池项目组、金属表面处理项目组以及机械设计项目组等。目前,团队学生曹柏忠、张锦城、林标智、黄鑫婷、幸志诚等以第一作者发表SCI二区、三区论文各1篇,Ei检索论文6篇;申请发明专利和实用新型专利各2项,其中已授权2项;荣获国家级奖项4项、省级奖项3项;获得立项大创项目国家级3项、省级2项。

时间转至2022年,学校正处于迎接新一轮审核评估工作和硕士学位点建设阶段,出台了系列科技创新政策与举措,全面强化有组织科研,加快推进学校科技创新高质量发展。在此契机下,“攀登者”团队应运而生,并逐渐发展成为一支结构合理、科研水平较高且形成梯队的教科创教学相长项目化团队。

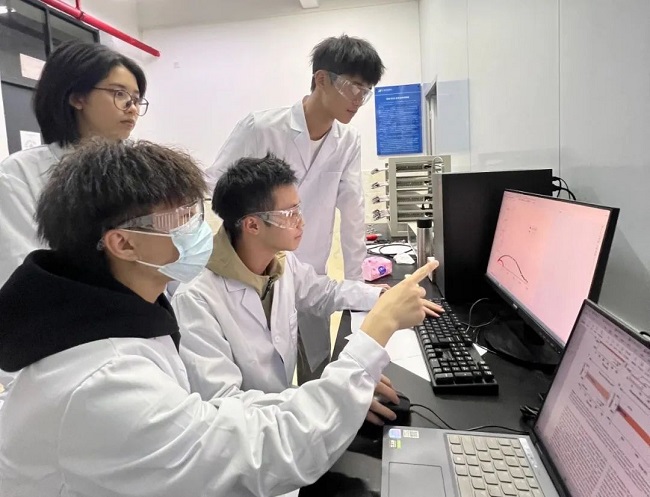

团队成立之初,摆在学生面前的第一道“门槛”便是需要大量阅读英文文献,了解锌离子电池氧化还原反应机理以及不同类型优化策略等。“一开始总是困难的,为此我们基本每天在实验室学习”。即使假期也不少学生一早来到实验室,读文献、做实验、作汇报、写论文等,有时甚至学习到深夜才离开,这样的事对他们来说已是稀疏平常,“不觉得乏味辛苦,反而乐在其中”。靠着对科研的热情和初生牛犊不怕虎的冲劲,这群平均年龄19岁的年轻人一边自学专业知识,一边在老师的耐心指导下开展实验。

锌离子电池的研究是科研团队的主攻方向,据成员介绍可知,水系锌离子电池由于其高安全、低成本和生态友好的特点,已经成为“后锂电池”时代中,大规模能源存储的最有应用前景的候选电池之一,然而,其实际应用仍然面临枝晶生长、析氢析氧、正极溶解等挑战,限制了其商业应用。

团队受到“静电屏蔽效应”的启发,决定通过构建电解液稳定自适应界面层提升其循环性能。在大家的通力合作下,先后调控了20多种配比以及数10种电解液添加剂,耗时一年多才确定了最终完美的配方。团队设计的电解液优化策略,让锌离子电池的循环寿命在常规电流密度条件下提升630%,在高电流密度条件下提升100%。团队学生曹柏忠以第一作者身份在中科院二区期刊《MOLECULES》中发表《电解质优化策略:实现锌离子电池中稳定、环保的锌自适应界面层》。

思想的碰撞,灵感的来源。“目前的研究仅仅是针对电解液进行调控,如果我们进一步对锌负极表面进行保护,能不能电池性能再上一个台阶呢?”在团队例会中,成员你一言我一语的,一个小小的提议在持续头脑风暴中逐渐成型,最终在超轻防火材料的启发下开始实践。他们查阅大量文献,尝试了多种制备方法,历时半年,终于成功制备出了高比表超轻的二氧化硅气凝胶。通过将气凝胶材料负载在锌负极上,达到抑制副反应从而提升电池性能的目的。团队学生张锦城以第一作者身份发表SCI三区论文1篇,申请发明专利1项。

团队成员既有各自细分的研究方向,也有共同的奋斗目标。在他们看来,是学校创造了良好的科研条件和设备,大家才能发挥特长、通力合作、成长进步。创新之花总是盛开在勇于创新、鼓励成功、宽容失败的土壤之上。未来,他们将心存感恩,以一贯的热爱与坚持,继续在科研追梦的道路上砥砺前行!

关注官方微信

关注官方微信

关注官方微博

关注官方微博